04 Juli »Wehrpflicht ist eine Klassenfrage«

Die Göttinger Arbeitssoziologin Nicole Mayer-Ahuja zu den Gründen für die Wiedereinführung des Wehrdiensts, den potenziellen Auswirkungen auf bestimmte Klassenfraktionen und mögliche Widerstandsstrategien.

Während der Corona-Pandemie hat die (bürgerliche) Öffentlichkeit entdeckt, dass manche Berufe »systemrelevant« sind. Ist der Wehrdienst jetzt auch »systemrelevant«?

Selbstverständlich! »Systemrelevant« ist, was (kapitalistische) Wirtschaft, Gesellschaft und Politik am Laufen hält. Das Militär gehört eindeutig dazu. Selbst knallharte Liberale, die sonst nichts mit staatlicher Politik zu tun haben wollen, würden das nicht bestreiten. Die Rüstungsindustrie sichert Arbeitsplätze, die Bundeswehr verteidigt »deutsche Interessen«, notfalls auch am Hindukusch, wie Verteidigungsminister Peter Struck 2002 sagte. Allerdings schien man ein paar Jahre lang vor allem Berufssoldaten zu brauchen, weil die Bundeswehr im Zuge der veränderten geopolitischen Rolle von Deutschland und der EU neue Aufgaben übernehmen sollte. Wehrpflichtige kann man eben schlecht in den Krieg schicken.

Der Bund verspricht mit dem neuen Wehrdienst-Modell »zunächst« auf Freiwilligkeit zu setzen. Wie frei ist die Entscheidung der jungen Leute wirklich?

Schwer zu sagen. Wenn die derzeitige Logik massiver Aufrüstung fortwirkt, kann es mit der Freiwilligkeit schnell vorbei sein. Hintergrund des Experimentierens mit einer neuen Wehrpflicht ist ja, dass man deutlich mehr junge Leute braucht, um jene »Landesverteidigung« zu übernehmen, die laut Grundgesetz Aufgabe der Bundeswehr ist – eine sinnvolle Beschränkung übrigens, nachdem Deutschland zwei Weltkriege vom Zaun gebrochen hat. Die Berufsarmee soll sich offenbar anderen Aufgaben zuwenden. Welchen, das ist eine hochinteressante Frage. Waffendienst in der Ukraine oder in Russland etwa, gerade mal achtzig Jahre nach dem Ende des Vernichtungskriegs der deutschen Wehrmacht in Osteuropa?

Welchen Einfluss hat die sich stetig verschlechternde soziale Lage der Jugend auf die Attraktivität des Militärs als Arbeitgeber?

»Die Jugend« gibt es nicht. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass gerade junge Leute aus Arbeiter*innenfamilien, die angesichts der jüngsten Welle von Arbeitsplatzabbau zum Beispiel in der Stahl- oder Automobilindustrie immer weniger Chancen auf einen Ausbildungsplatz haben, der einen dauerhaften Job und ein existenzsicherndes Einkommen verspricht, künftig ernsthafter über eine Laufbahn als Soldat*in nachdenken. In den USA kann man das gut beobachten: Wer sich beim Militär aus Mangel an Alternativen zum Kriegsdienst ausbilden lassen und im Ernstfall »für das Vaterland« töten oder auch sterben muss, ist nicht zuletzt eine Klassenfrage.

Welchen (sozial-)psychologischen Einfluss hat der Wehrdienst auf die jungen Leute, die beim Bund »ihrem Land dienen« wollen oder müssen?

Arbeit beim Militär hat besondere Eigenarten. Die Arbeitswelt ist ja insgesamt kein demokratischer Raum – in Unternehmen entscheidet nicht die Mehrheit, sondern das Management, was passiert. Beim Militär spielen Befehl und Gehorsam allerdings eine besonders große Rolle. Angesichts der gereizten Diskussionen über eine junge Generation, die angeblich keine Lust mehr hat, sich durch »Arbeit ohne Ende« kaputtzumachen, mag die Wehrpflicht manchen als willkommenes Disziplinierungsprogramm erscheinen. Aber wieder gilt: diese »Schule fürs (harte Arbeits-)Leben« wird nur manche Jugendlichen treffen, viele davon vermutlich mit migrantischem oder ostdeutschem Hintergrund.

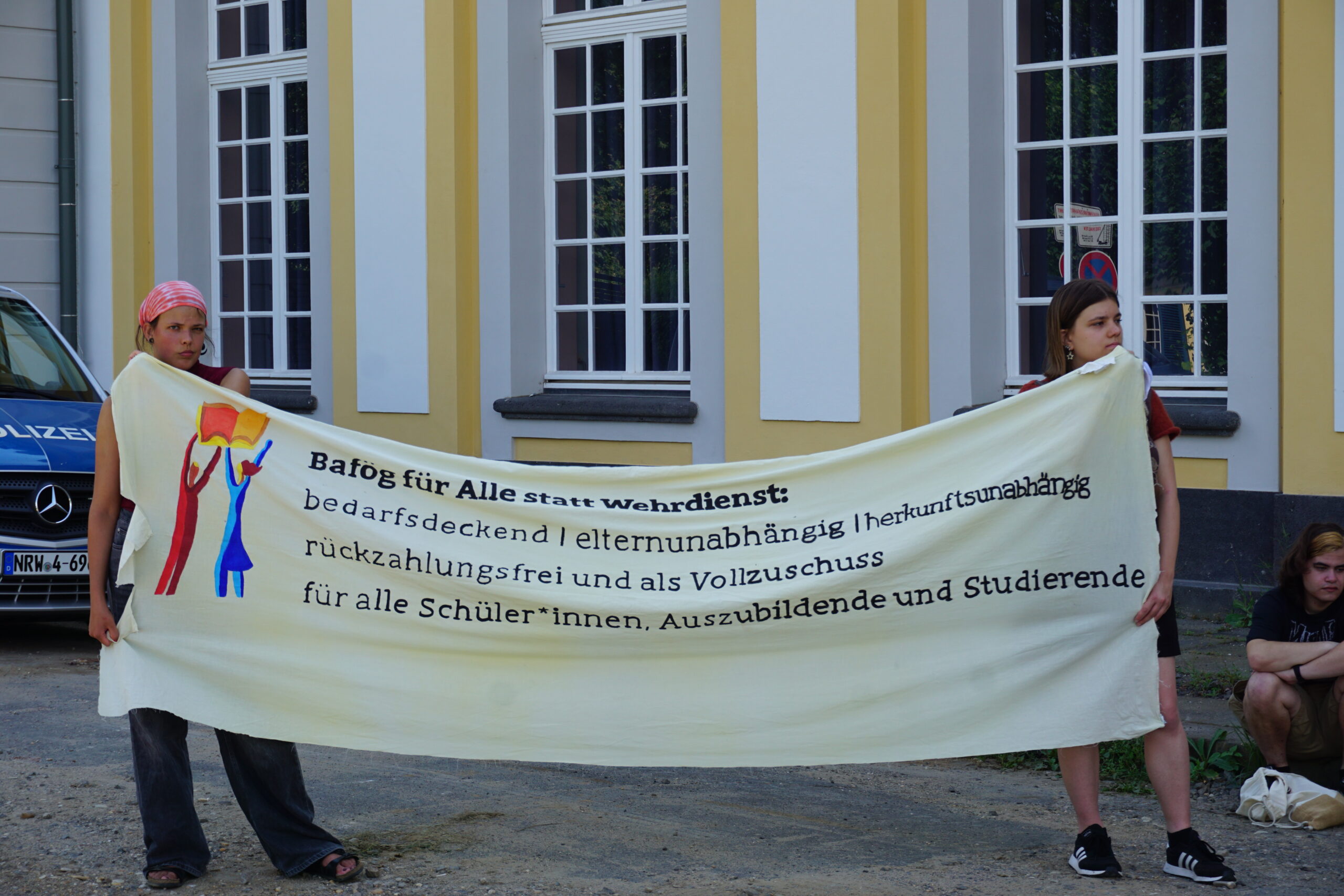

Wie kann sich die Jugend gegen die Militarisierung wehren? Und welche politischen Alternativen gibt es?

Gerade junge Menschen brauchen Perspektiven – und die sind derzeit nicht rosig. Aber gerade sie können relativ frei darüber nachdenken, wie eine andere Welt aussehen könnte. Vielleicht ist die Diskussion über eine neue Wehrpflicht ein guter Anlass, grundsätzliche Fragen zu stellen: In wessen Interesse sind Aufrüstung und Kriege – wer verdient daran, wer zahlt die Zeche dafür? Was muss man tun, mit wem und gegen wen muss man streiten – für gute und gesellschaftlich nützliche Arbeit in Würde und in Sicherheit, für Frieden und (internationale) Solidarität?

Das Interview führte Luca Groß, SDS Frankfurt am Main.